管理常识

更新时间:2025-08-27

更新时间:2025-08-27 点击次数: 作者:霍宇

点击次数: 作者:霍宇 一、运气红利:那些被误读的成功故事

某直播平台凭借偶然的"弹幕抽奖"模式突然爆红,该公司将成功归因于"对用户心理的精准把握",却在两年后因相同策略失效而黯然退场。这种现象印证了管理学家明茨伯格的论断:"幸存者偏差让企业把运气包装成能力"。

• 偶然成功的三大特征:突发性增长(比如某饮料店某一款奶茶突然爆火)、不可复制的时机(早期赶上政策红利而获利的企业)、特殊资源禀赋(比如一些利用亲戚或朋友资源崛起的企业)。

• 归因偏差的代价:哈佛商学院研究显示,78%的"运气成功"企业会在3年内遭遇重大挫折,因其将偶然因素系统化为"领导英明"。

• 组织记忆的失真:成功后的叙事重构会掩盖真实关键因素,就像诺基亚曾将手机成功归因于"质量文化"而非当时垄断的塞班系统。

二、设计思维:构建可复制的成功体系

丰田生产系统揭示的真理是:当质量合格率成为计算公式而非祈祷结果时,企业就掌握了成功的密码。日本能率协会定义的"方针管理"正是这种思维的集大成者。

方针管理的四维设计:

1.战略解码:将愿景转化为可测量的X矩阵(如亚马逊将"客户体验"拆解为178个可监控指标)。

2.过程控制:丰田生产模式通过各种报表对每日的效率、成本、质量、设备、人员、安全、交付和环境进行监控和分析。

3.反馈机制:丰田的"安灯系统"让问题在3分钟内启动改善流程。

4.知识沉淀:精益管理中的TWI,将过去的经验转化为知识系统,并通过各层级的培训,确保落实在日常工作和操作中。

设计成功的验证模型:

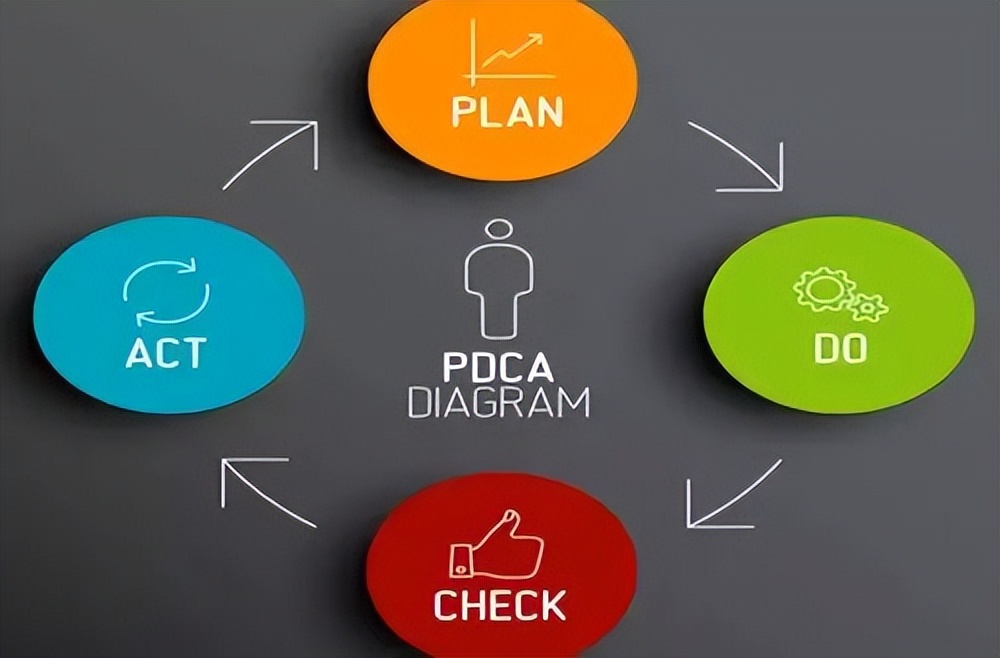

采用PDCA循环的企业较同行抗风险能力提升40%,其关键在于:

1.计划阶段包含20%的弹性空间,并将80%以上的行动做了预先管理,将风险控制在前端。

2.执行中设置“自働化”机制,当风险发生,可以随时暂停生产,不造成更多的浪费。

3.复盘时区分"可控因素"与"环境变量",分清楚主观和客观因素,更有针对性地制定措施和行动计划。

三、从偶然到必然:构建组织的反脆弱性

系统化成功企业的共同特征是建立了"双循环学习机制"。

1. 第一层循环:PDCA的循环机制。每日对数据进行收集和分析,再根据分析进行改善和标准化。不断进步,持续改善。

2.第二层循环:将创新过程中的经验,逐渐沉淀为知识积累,并通过知识积累的应用,逐渐发现更多的改善反馈到创新研发过程中,以此为循环。

3.终极状态:不仅成功是可以系统化地设计出来,即使是遇到了“运气事件”导致了短时间地爆发,也可以将运气部分系统化地推算出来,并形成知识沉淀,形成标准化,逐渐应用到企业的经营和运营中。

德鲁克曾言:"管理就是把运气变成可计算的概率"。当企业能区分"我们做对了什么"和"时代给了什么",才能真正实现从机会主义者到战略设计者的进化。那些被写入商学院的成功案例,从来不是历史的偶然,而是无数个精心设计的必然瞬间的串联。