行业动态

更新时间:2024-05-21

更新时间:2024-05-21 点击次数: 作者:小编

点击次数: 作者:小编 管理范围是指管理者与员工的比例。如果比例过高,说明组织的官僚主义已经非常严重。管理范围的合理比例需要在1:15-1:20之间,生产型企业(车间)至少在1:15,甚至达到1:30。因此,一般企业总数除以16即可获得合理的干部数量。

1:15是企业管理范围的方向和目标。那各部门的管理者应该如何设置?新易咨询这篇文章就和大家分享三种方法:单一结构、狼狈结构和三角结构。

一、单一结构

单一结构是指一个部门只设置一个管理者,前提是部门人数在15-20之间。

如图,管理者A是狼,管理者B是狈,各管一批人,全平铺,但狼一般管的是高级员工(进攻性强的重点员工)。另外,狼偏外,解决0—1这种扭转乾坤或破局性的工作;狈偏内,解决1—10这种运营放大的工作。

在这种单一的结构中,可以形成一个一站式的团队,可以有多个一站式的主管,但总体目标是一致的。一站式团队是带领团队成员沿着这个过程瞄准目标,唯一的管理者可以做好平台支持,不能对员工监督太严格,阻碍员工的自主性,让水平力量大于垂直力量,让员工向前跑。

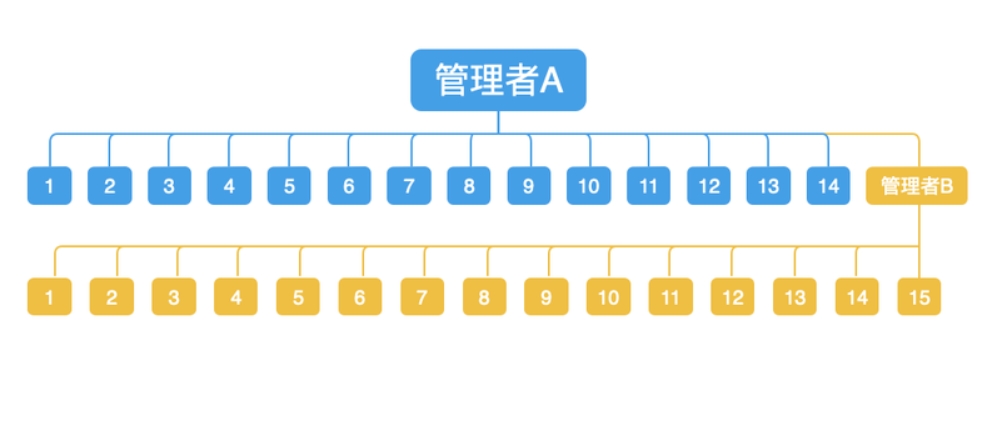

二、狼狈构造

当部门人数达到30—40人时,只有2名管理者,应采用狼狈结构。

这种结构受到很多企业的高度赞扬,这也是后期管理者梯队建设的保证。其中,狈是狼的后备梯队,但狼必须直接管理员工,不能只是管狈一个人,而是于狈各管理一半,要抓业务抓核心,但分工不同,管理重点不同。

换句话说,所有管理者都不能脱离纯粹的业务管理,必须有高度的业务导向,不仅从事管理工作,而且从事业务。

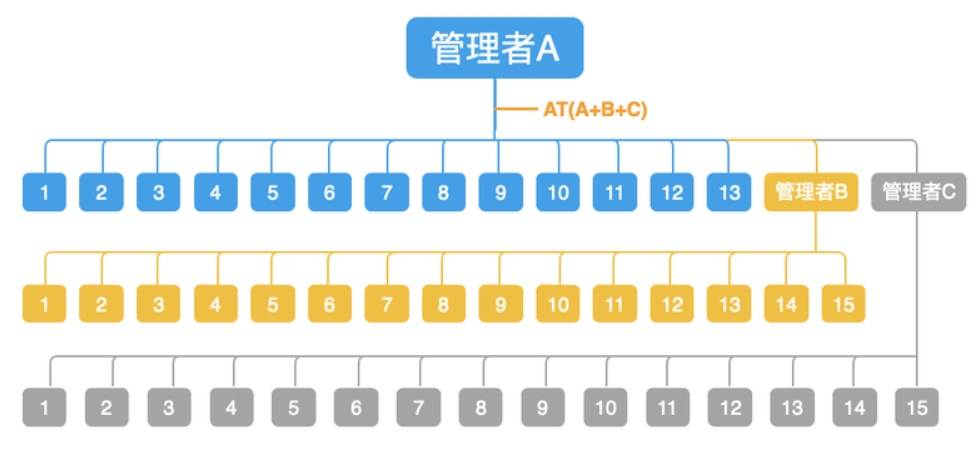

三、三角结构

当部门人数超过40时,采用三角结构,相当于形成AT(A B C)管理团队。也就是正职。两个副职负责一批人,既有自己的目标和利润,又形成有效的协作团队,实现共同管理。

如图所示,整个部门可分为三人组,设置三名管理者,进行各自的管理,并共同组成业务团队,讨论重大决策事项。以下是BT(业务团队)。其中,一对干部可以轮换角色。

无论三种结构中哪一种,下面都是人,没有二级部门,非常平坦,非常简单,也非常高效,解决了管理水平的增加,管理成本显著上升;垂直沟通更加复杂,减缓决策速度,高管容易处于“隔离状态”;对下属的监管容易过于严格,阻碍下属的自主性等问题。

在设计管理范围时,要注意:一个单位的管理范围为1:15;根据部门规模,可以选择不同的管理结构,要么是单一结构,要么是狼狈结构,要么是三角结构;在管理范围不够的情况下,应减少部门和小组,直接覆盖岗位。